Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Autorità tutte,

Illustri ospiti,

Signore e signori,

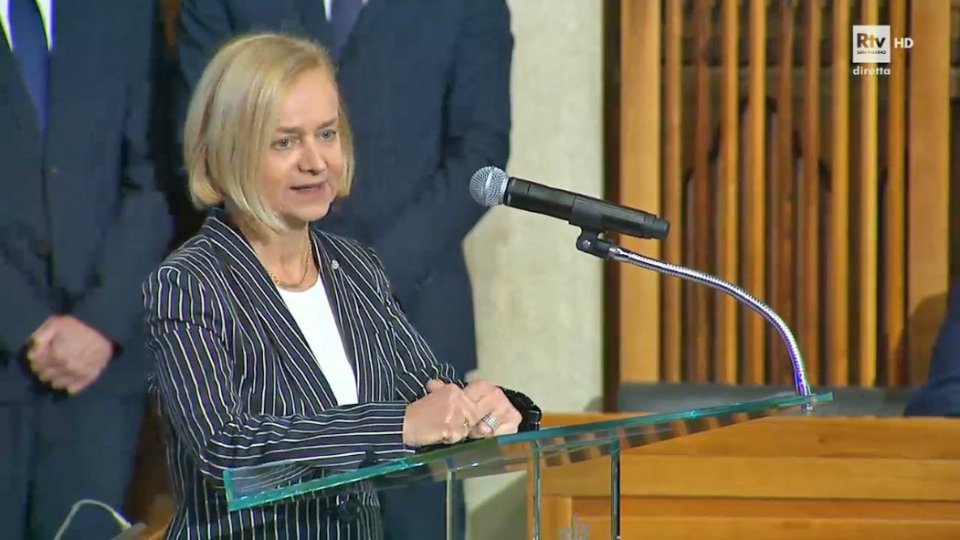

sono felice, nonché estremamente onorata di essere qui, nella splendida cornice di Palazzo Pubblico, per prendere parte a una cerimonia che nei secoli mantiene vivo lo spirito democratico di uno stato simbolo di indipendenza quale San Marino.

La Cerimonia di Insediamento degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con i quali mi congratulo, è un avvenimento solenne, che affonda le proprie origini nella storia plurisecolare sammarinese.

Palazzo Pubblico, con la sua maestosità architettonica e il suo fascino storico, rappresenta un simbolo della tradizione e un baluardo di cultura. Questo luogo ha ospitato eventi di grande rilevanza, incarnando lo spirito indomito e la perseveranza del popolo di San Marino. In questa sala riecheggiano le storie di uomini e donne che hanno contribuito a forgiare l'identità della Repubblica, facendo di questo edificio un vero e proprio scrigno di memoria collettiva e di valori intramontabili.

“A cosa serve la storia?” si chiedeva Marc Bloch (domanda oggi quanto mai significativa). La storia non è lo studio del passato, ma lo studio degli “uomini, nel tempo”. In estrema sintesi, potremmo dire che la storia è abitare il mondo prima di noi per avere il coraggio di vivere il proprio tempo.

Il passato, celato tra queste mura, ci insegna a guardare il presente con consapevolezza e ad immaginare il futuro con responsabilità.

Bloch distingueva tra “generazioni lunghe o generazioni brevi”. Con “generazioni lunghe” si riferiva a periodi in cui le trasformazioni sociali, culturali ed economiche avvengono lentamente e gradualmente. Questi periodi sono caratterizzati da una stabilità relativa e dalla continuità nelle pratiche e nelle tradizioni.

Al contrario, le “generazioni brevi” sono quelle in cui i cambiamenti avvengono rapidamente e in modo vorticoso. Questi periodi sono segnati da eventi significativi che alterano profondamente la struttura sociale, come rivoluzioni, guerre o innovazioni tecnologiche. Le “generazioni brevi” sono caratterizzate da un'accelerazione nei progressi e nelle trasformazioni, rendendo il futuro meno prevedibile.

I tempi in cui stiamo vivendo – segnati da una generale destabilizzazione politica, con la caduta dei vecchi schieramenti planetari; da minacce a principi fondanti, quali l’idea stessa di democrazia, minata alla base; da nuove tecnologie capaci di sovvertire i canoni di pensiero – ci pongono di fronte a sfide che riguardano tutti gli Stati, indipendentemente dalla grandezza. Sfide che non conoscono confini, che pongono dubbi di natura etica che riguardano tanto le forme di Governo, quali espressioni più alte e più nobili di organizzazione sociale, quanto il singolo individuo. Sfide che ci costringono al paradosso, spingendoci verso decisioni rapide che, in un equilibrio sottile tra rischio e opportunità, promettono di cambiare per sempre il mondo così come lo conosciamo.

Da Ingegnera, Ricercatrice e Rettrice del primo ateneo tecnologico d’Italia penso che comprendere la portata dei fenomeni che stiamo vivendo sia certamente complesso, ma vitale, nell’accezione etimologica del termine.

Non c'è dubbio, infatti, che stiamo assistendo a una trasformazione profonda, in cui l’evolversi dell’Intelligenza Artificiale svolge un ruolo importante nel plasmare le nostre identità.

Per questo mi piace pensare che AI, acronimo di Artificial Intelligence, possa invece essere inteso come “Against Inequalities”, espressione che indica la capacità e la potenzialità di questa tecnologia di fare del bene e la nostra volontà di adoperarla a tal fine.

Quando, da donne e uomini di scienza, progettiamo e sviluppiamo una tecnologia altamente innovativa, è fondamentale considerare se possa essere impiegata a beneficio o a detrimento della società umana.

Quando, da donne e uomini di governo, applichiamo nuove regole per potenziarla o viceversa per contenerla, dobbiamo chiederci se questa inasprisce le distanze o se contribuisce a valorizzare le differenze; se vivacizza o se omologa il dibattito; se avvantaggia i cittadini o se li espone a gravi limitazioni personali; se arricchisce una piccola parte di mondo o se ne affama la più grande vastità.

Ma c’è una cosa che assolutamente non possiamo fare: riavvolgere il nastro della storia.

Questo è il nostro tempo e questo è il tempo per decidere.

Scriveva Umberto Eco:

“Il computer non è una macchina intelligente che aiuta persone stupide,

anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani di persone intelligenti.”

E noi tutti dobbiamo educare persone intelligenti: consapevoli e capaci, attente e sagaci. Nel 2017, Tim Cook, CEO di Apple, rivolgendosi ai laureandi del MIT ha detto:

“Non mi preoccupa l'Intelligenza Artificiale che dà ai computer la capacità di pensare come gli esseri umani. Sono più preoccupato per le persone che pensano come computer, senza valori o compassione, senza preoccuparsi delle conseguenze.”

Come ci ha insegnato la storia, nel processo di evoluzione di ogni tecnologia emergente, dopo un periodo di iniziale eccitazione, arriva un punto di svolta: da quel momento in poi, l'impatto che questa esercita sulla società accelera drasticamente e le conseguenze diventano irreversibili. Noi siamo a questo stadio.

Abbiamo già vissuto tutto questo, alla fine degli anni Novanta con Internet e ancor prima con l'invenzione della stampa. Tuttavia, con una differenza sostanziale. La stampa e Internet ci hanno permesso di leggere e di comprendere, e quindi di pensare e di indagare. L'intelligenza artificiale promette di farlo al posto nostro.

È capace di svolgere compiti che normalmente richiederebbero l’intelligenza umana, come l'apprendimento, il ragionamento e la risoluzione dei problemi. È presente in molti ambiti della nostra vita quotidiana: dagli assistenti virtuali che usiamo a casa agli algoritmi che guidano il traffico, dalla sanità al mercato azionario. Ciò che distingue l’intelligenza artificiale dalle altre tecnologie è il suo potenziale di apprendimento su una scala e a una velocità molto superiori alle capacità umane.

Cosa fare dunque? Abbiamo due opzioni, di cui una difficilmente percorribile: possiamo venirne a patto e gestirla, oppure possiamo rifiutarla e arrenderci all’estinzione, metaforicamente parlando. So di utilizzare un termine forte, volutamente provocatorio, ma, esattamente come è accaduto per le precedenti rivoluzioni tecnologiche, coloro che adottano l'intelligenza artificiale per primi raccolgono i maggiori benefici economici, mentre gli altri faticano a tenere il passo.

Paesi come gli Stati Uniti, la Cina e diverse nazioni europee (la Francia in testa) sono in prima linea nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, sede di aziende tecnologiche leader, investono miliardi di dollari di capitali privati in progetti di AI avanzata. La Cina sta rapidamente emergendo come un colosso dell'intelligenza artificiale, grazie a investimenti massicci e a politiche governative mirate, con imprese come Baidu, Tencent e la start up DeepSeek che guidano l'innovazione.

Dall’altra parte del mondo, le nazioni in via di sviluppo spesso mancano di infrastrutture, risorse e competenze necessarie per concorrere in questa nuova era digitale. I paesi africani stanno cercando di colmare il divario digitale attraverso iniziative come il programma “Artificial Intelligence for Development in Africa” (AI4D), sostenuto da organizzazioni internazionali per garantire uno sviluppo equo e sostenibile.

L'India sta facendo grandi progressi, con start-up e programmi di formazione sponsorizzati dal governo, come la "National AI Strategy" che mira a promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale in vari settori, dall'agricoltura alla sanità.

L'Unione Europea, dal canto suo, sta lavorando attivamente per definire linee guida etiche e normative per l'uso sicuro e responsabile dell'intelligenza artificiale e ha lanciato diverse iniziative, come l’”AI Act", che stabilisce norme comuni per garantire un uso trasparente, sicuro ed etico. E, come ben sapete, lo scorso anno San Marino è stato tra i primi dieci firmatari della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Intelligenza Artificiale, una chiara dimostrazione di come il vecchio continente stia prendendo una posizione netta in materia.

Tuttavia, quando si tratta di istruzione e di formazione, l’Europa stessa è in affanno rispetto al resto del mondo. Secondo un recente sondaggio condotto da The European House Ambrosetti e da Microsoft - che ho avuto modo di presentare a Cernobbio - il numero di corsi di laurea in intelligenza artificiale in Europa sono 1.032. Negli Stati Uniti sono più del doppio: 2.345. Se poi guardiamo da vicino l'Italia, che vi ricordo è tra le prime sette economie mondiali, il Paese è ben lontano da Germania e Francia, che guidano la corsa, seguite da Paesi Bassi, Irlanda, Svezia e Danimarca.

Preoccupante è il ritardo dell'Europa fin dalle competenze di base, ancor prima di quelle specialistiche. Le prestazioni dei quindicenni in matematica, lettura e scienze sono diminuite, continuando una tendenza al ribasso, come mostrano i recenti dati PISA. Più della metà delle nuove opportunità di lavoro entro il 2035 sarà in occupazioni altamente qualificate, ma meno della metà della popolazione adulta partecipa a percorsi di aggiornamento delle competenze.

Non ultimo, e non meno importante, mentre complessivamente si laureano più donne, gli uomini sono in numero doppio in percorsi di studio che riguardano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Le così dette materie STEM.

Per correre al riparo, l’Unione Europea ha lanciato giusto poche settimane fa, il 5 marzo, un progetto ambizioso chiamato “Union of Skills”, annunciato dalla stessa Ursula Von Der Leyen. Tra gli obiettivi principali non c’è solo quello di garantire l’attrattività e la mobilità dei talenti. Mai come oggi dobbiamo permettere alle idee e alle persone di circolare liberamente. Mai come oggi dobbiamo educare noi stessi e le nuove generazioni a un uso consapevole del sapere.

“Chi non vive per nessuno non vive neppure per sé”

In un momento storico in cui nessuno può farcela da solo (e questo è quantomai evidente), Seneca ci aiuta a riflettere sul valore della relazione. Il suo messaggio è più attuale che mai. È un invito a coltivare la collaborazione e la solidarietà, tra Stati e tra individui; a favorire l'empatia e la responsabilità sociale.

Se la tecnologia raggiungerà un livello di sviluppo tale da superare la capacità di comprensione e di controllo degli esseri umani, se questo è solo lontanamente plausibile, fondamentale sarà il sentiero politico che sceglieremo di imboccare; determinanti i limiti che sapremo imporci e le opportunità che sapremo generare.

Al buon governo, serviranno politiche “adattative”: dalle azioni di contrasto all’emarginazione digitale (che colpisce le fasce più deboli, anziani e immigrati) alle discriminazioni verso minoranze vulnerabili (che meccanismi di machine learning e logiche predittive finiscono per esacerbare). Penso poi a fenomeni come il data power che, attraverso la gestione dei dati personali, espone moltissimi di noi, inconsapevolmente, a nuove catene di potere, ricatto e sopruso. Penso ai costi energetici e ambientali dell’intelligenza artificiale, allo sfruttamento e al caporalato digitale...

Fondamentale è quindi delineare una visione chiara del mondo che vogliamo, che ci allontani da forme distopiche. Il nostro non è il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, tecnologicamente avanzato, ma profondamente nichilista. Quello che lasceremo ai nostri figli deve rimanere un mondo saggio. Un mondo responsabile.

Grazie